書道具の買取りはおまかせ下さい。買取対象となる書道具は、主に4種類あります。対象外のものを持っていった場合、買取不可となることもあるのです。この記事では、買取できる書道具や買取相場、売れるポイントを解説します。書道具の売却を考えている方は、ぜひ参考にしてみてください。

【目次】

書道具はどこで買取してもらえるのか

買取専門店

リサイクルショップ

フリマアプリ

買取対象となる書道具の主な種類4つ

1.硯・硯箱・硯屏

2.墨

3.印材

4.筆

書道具の買取相場

1.硯・硯箱・硯屏の買取相場

【硯】

【硯箱】

【硯屏】

2.墨の買取相場

3.印材の買取相場

4.筆・筆筒の買取相場

書道具で買取強化中の作品や作家

雨宮静軒

北大路 魯山人

松井家 古梅園

堆朱筆

端渓硯

高く売れやすい書道具の特徴

1.年代が古い書道具

2.著名人が所持していた書道具

3.造形や見た目が美しい書道具

4.保存状態が良い書道具

書道具を高く売るコツ

箱などの付属品をそろえて査定に出す

可能な範囲できれいな状態で保存する

売ると決めたらなるべく早く売る

書道具の買取業者を選ぶポイント

書道具の買取実績や鑑定士の経験などを確認する

書道具に詳しい査定士がいるか確認しておく

各種手数料を確認しておく

売りたいものが書道具以外にもあれば総合買取店を選ぶ

書道具の買取は永寿堂におまかせください

まとめ

書道具はどこで買取してもらえるのか

書道具は、以下のような専門店やショップで買取してもらえます。

書道具は、以下のような専門店やショップで買取してもらえます。

・買取専門店

・リサイクルショップ

・フリマアプリ

いずれも不要品を処分したいときにおすすめです。ただし、利用方法やメリット、デメリットなどはそれぞれ異なります。

不要な書道具を納得いく価格で手放すのであれば、目的に沿った店舗を選ぶことが大切です。まずは各店舗の違いについて確認していきましょう。

買取専門店

買取専門店には、それぞれ専門ジャンルがあります。着物や骨董品、古美術品など扱う品はさまざまです。

書道具を買取に出す場合は、硯や筆などを専門に扱う店舗がおすすめです。専門知識をもつスタッフが常駐しているケースが多く、珍しい品でも正確に査定できます。

特に、書道具は見た目だけで価値を判断するのが難しい品です。手元にある書道具の購入時期、購入場所などが不明なときこそ、専門スタッフのいる店舗へ査定を依頼してみましょう。

リサイクルショップ

リサイクルショップでは、日用品や家電、衣類などさまざまな品の買取を行っています。場合によっては書道具の買取に対応する店舗もあるでしょう。

ただし、リサイクルショップは買取専門店に比べ、書道具の専門知識を有するスタッフが少ない傾向にあります。この場合、書道具の確かな価値を判断できず、正確な相場が提示されない可能性があるため注意が必要です。

一方で、リサイクルショップは買取に出したい品が複数ある場合に適しています。衣類や日用品など、不要品をまとめて処分したい場合はリサイクルショップの利用を検討してみてください。

フリマアプリ

フリマアプリは、自分で書道具を販売したいときにおすすめです。買取専門店やリサイクルショップとの大きな違いは、自分で価格設定する点にあります。書道具の価値がわかっていない場合、実際の相場より低く見積もってしまう可能性もあるでしょう。

また、必ずしも売れるとは限らないこともフリマアプリの特長のひとつです。出品したとしても、商品が購入されなければ手元に現金が残りません。アプリによっては、出品手数料や振込手数料なども必要です。

さらに、フリマアプリでは購入者とのやりとりや梱包作業なども自分で行います。手間や時間を考えると、フリマアプリは書道具の処分にさほど急いでおらず、自分で対応できる場合に適した方法といえるでしょう。

買取対象となる書道具の主な種類4つ

買取対象となる書道具の種類は、以下の4つです。

買取対象となる書道具の種類は、以下の4つです。

・硯・硯箱・硯屏

・墨

・印材

・筆

以下では、それぞれどのような書道具なのかを詳しく解説します。買取対象の書道具を知らずに買取店に持っていってしまうと買取不可となり、無駄な時間を過ごしてしまいかねません。自分の持っている書道具が買取の対象になっているのかどうかが気になる方は、以下を参考にしてみてください。

1.硯・硯箱・硯屏

硯は、墨を水ですりおろすために使われる文房具を指します。石や瓦などから作られているのが特徴で、中国において硯は紙や筆、墨とともに「文房四宝」と呼ばれ、重要視されるもののひとつです。

硯には日本で作られた和硯と中国で作られた唐硯とがあります。硯を入れるための箱は硯箱と呼ばれ、これも買取の対象です。風による土などを防ぐ硯屏と呼ばれるちいさな衝立も買い取ってもらえます。

2.墨

墨とは煤(すす)や膠(にかわ)、香料などを練って固めたものです。硯に水を入れてすりおろして作られた黒い液体も墨の一種で墨汁や墨液と呼ばれ、固形の墨は固形墨と呼ばれています。

墨にも中国製の唐墨と日本製の和墨があり、作り手や種類によって査定額が変化するのが特徴です。墨には古墨と新墨があり、にじみや色の厚みの美しさから古墨のほうが人気があります。

3.印材

印材とは、印判を作る素材のことです。その素材には石や木、動物の角、象牙、金属、樹脂などがあります。当時は、権力の象徴や作家の証明印として使われていました。

印材の中には、高価な素材を使って側面に複雑な模様を施し、持ち手にヘビや龍などの動物が彫られているものもあります。見た目にこだわった印は、美術的価値が高いとされているのです。

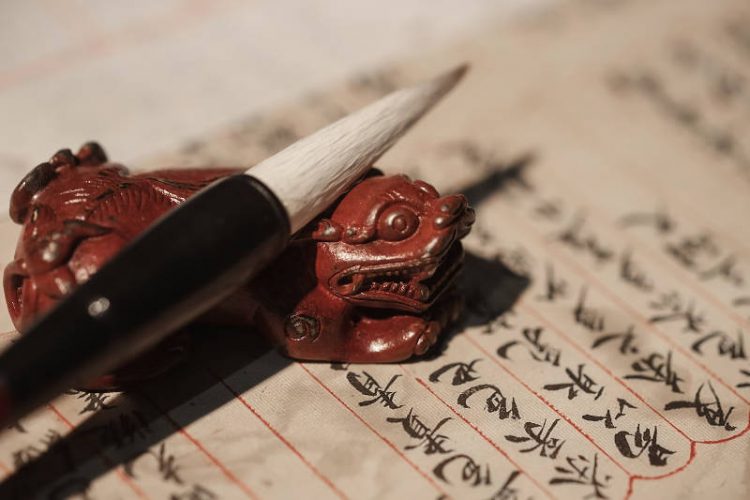

4.筆

筆は、文字や絵を書いたりするときに用いられる道具で、毛筆とも呼ばれています。書道には欠かせない道具であり、古いものには骨董品や美術品としての価値もあるのです。筆は、中国の蒙恬将軍が始皇帝に竹軸の筆を献上するために作ったのが始まりとされています。

長期にわたって改良が繰り返され、やがて軍人だけに使われていたものが一般家庭にも広まりました。やがて日本にも渡り、仏教や写経などが普及します。その後筆が日本で普及したことで、万葉仮名と呼ばれるひらがなやカタカナのもとになる表記法も市民に定着しました。

古い歴史がある筆も、十分買い取ってもらえます。

書道具の買取相場

書道具は、道具の種類によって買取相場が異なります。

書道具は、道具の種類によって買取相場が異なります。

・硯・硯箱・硯屏の買取相場

・墨の買取相場

・印材の買取相場

・筆・筆筒の買取相場

書道具の相場を理解していなければ、査定に出したときに提示された金額が適正なものかどうかを判断できません。以下でそれぞれ相場を紹介するので、売ろうと思っている方は参考にしてみてください。

1.硯・硯箱・硯屏の買取相場

硯や硯箱、硯屏の買取相場は、以下のとおりです。

【硯】

・和硯:(赤間硯)5,000~1万円、(雨硯)1,000〜5,000円

・唐硯:(漢時代磚硯)20~30万円(端渓硯)1万5,000~2万円

【硯箱】

・木彫り:数万円

・蒔絵師作:数万〜数百万円

【硯屏】

・木製:数百円

・中国製:数万〜数十万

硯は、種類によって買取相場が大きく異なります。樹脂でできた稽古用の硯であれば、500円程度の査定額になるでしょう。唐硯のような歴史的に価値があるものであれば、30万円ほどの買取額になることもあります。

硯箱は、日本独自の文化が生んだ道具であり、コレクターの人気を集めているものです。有名な作家が作ったものであれば、数百万円の査定額を提示してもらえるでしょう。

硯屏は、インテリア的要素があり、価値も高い書道具です。木製のものであれば、数百円くらいの査定額が付きます。中国から伝来したものであれば、数十万円の査定額が付くでしょう。

硯の買取相場についてさらに詳しく知りたい方は、以下の記事も参考にしてみてください。

「【種類別】硯の買取相場はいくら?高く売るコツや売却方法を解説」

2.墨の買取相場

墨も種類によって買取相場に差があります。一般的な古墨の場合、1,000〜3,000円程度です。しかし高級なものになると、10万〜15万円の査定額を提示されることもあります。

10年以上経過した墨は、書道家や愛好家の中で人気が高いため需要も高く、比較的高値で取引されているのです。主な墨の買取相場を以下にまとめたのでご覧ください。

・群龍文古墨:2万〜5万円

・熊谷鳩居:5,000〜2万円

・蓬莱山 玉泉堂製:3万〜6万円

3.印材の買取相場

印材の買取相場は、使われている素材によって変わります。相場は数万円程度ですが、高いものであれば数百万の値で取引されるでしょう。素材ごとの買取相場は、以下のとおりです。

・田黄石:15万〜300万円

・鶏血石:3万〜200万円

・金属:数十円〜数千円

・象牙:8万〜10万円

すでに名前などが彫られている印材でも十分売れる可能性があるため、諦めずにまずは買取業者に問い合わせるのがおすすめです。

4.筆・筆筒の買取相場

筆は市販のものであれば、数百円程度で取引されます。歴史的な価値がある古い筆であれば、15〜20万円程度で買い取ってもらうことも可能です。ちなみに書道で筆を立てて置くために作られた筆筒は安いもので1万円、高いものだと20万円程度で取引されています。

とくに明や清の時代に作られた筆は、高く買い取ってもらえるでしょう。筆の買取金額例を以下にいくつか紹介します。

・堆朱筆:1万3,000〜2万8,000円

・一休園 熊野筆:1万〜2万円

・書道用の筆:数百円~

書道具で買取強化中の作品や作家

書道具は、作品や作家によって価値や価格が異なります。買取強化の対象となりやすいのは、以下のような品々です。

書道具は、作品や作家によって価値や価格が異なります。買取強化の対象となりやすいのは、以下のような品々です。

・雨宮静軒

・北大路 魯山人

・松井家 古梅園

・堆朱筆

・端渓硯

手元にある書道具の価値が気になるときは、これらに当てはまらないか確認してみてください。買取に出す場合も、書道具に関する基礎的な知識を持ち合わせておいたほうが、査定額が妥当であるか判断しやすくなります。

雨宮 静軒

雨宮 静軒(あめみや せいかん)は、数多くの銘品をのこした硯職人です。江戸中期から続く硯職人の家系に生まれ、雨畑硯の11代目として家業を継ぎ活躍しました。

東京美術学校付属工芸講習所を修了後は、竹内栖鳳に師事し図案を学びます。研鑽を積んだ静軒は、1914年(大正3年)に東京大正博覧会にて銅牌を獲得しました。

静軒が制作する硯は、実用性と芸術性を兼ね備えていることが特徴です。日本美術展覧会特選をはじめ権威のある賞を数々受賞するなど、硯職人としての実力は国内トップクラスといえるでしょう。

北大路 魯山人

北大路 魯山人(きたおおじ ろさんじん)は、明治から昭和初期に活躍した芸術家です。陶芸にはじまり、書、絵画、篆刻とその活躍は多岐にわたります。30代になると会員制の「美食倶楽部」を創業するなど、自他ともに認める美食家でもありました。

食と美にこだわりぬいた魯山人は、生涯に数多くの作品を生み出します。なかでも志野や織部、備前など多彩な技法を用いた陶芸作品は現在も高い評価を得る品です。保存状態や備品の有無によっては、高額査定が期待できる作家の一人といえます。

松井家 古梅園

古梅園(こばいえん)は、創業400年以上の歴史をもつ奈良の製墨会社です。古梅園の墨は、1870年頃から宮内庁御用達の品として親しまれています。

現在も販売される墨の数々は、手間暇をかけた昔ながらの製法によって作られます。なかでも菜種や胡麻、桐の油を燃やして採った煤(すす)を原料とする「油煙墨」は、黒色の深さと艶やかさが特徴です。

堆朱筆

堆朱筆は、堆朱(ついしゅ)と呼ばれる彫漆(ちょうしつ)を施した筆のことです。多くが中国の骨董品であり、表面に朱色の漆が塗り重ねられています。

彫刻刀で細かな文様を彫った堆朱筆は、完成に高い技術力を要する品です。中国のみならず、日本でも古くから高級品として扱われています。歴史的な価値を有する堆朱筆は博物館や美術館で所蔵されるほどです。

近年は中国骨董品のニーズが高く、中国の堆朱筆であれば高額査定が期待できます。作家物の作品でなくても希少性の高さが評価される可能性もあるでしょう。

端渓硯

端渓硯(たいけんけん)は、書道で用いる硯のひとつです。中国で生まれた硯であり「端渓」の名は、産地である広東省の燗柯山に沿った渓谷(端渓)に由来しています。端渓硯の特長は高い芸術性を有している点です。中国の唐の時代代からその評価は高く、宋代には皇帝の御用品として使われました。

現在は書道具としてだけでなく、芸術品としてコレクターから支持されている点が特長です。端渓硯にはさまざまな種類があり、なかでも「老坑」(ろうこう)は、特に価値が高いといわれています。

そのほか、坑仔岩(こうしがん)や宋坑(そうこう)、麻子坑(ましこう)など、いずれも書道家や古美術のコレクターからのニーズが見込まれる品です。買取市場でも一定の査定額が期待できます。

高く売れやすい書道具の特徴

買取してもらえる書道具には、以下の4つの特徴があります。

買取してもらえる書道具には、以下の4つの特徴があります。

・年代が古い書道具

・著名人が所持していた書道具

・造形や見た目が美しい書道具

・保存状態が良い書道具

当てはまっている特徴が多いほど、高く買い取ってもらえる可能性が高くなるでしょう。自分の持っている書道具が上記の条件に当てはまっているかどうかで気になる方は、ぜひ参考にしてみてください。

1.年代が古い書道具

書道具は、年代が古いほうが高く買い取ってもらえる可能性があります。書道の歴史は古く、200年前の書道具が発見されることもあり、古い書道具には歴史や古美術としての価値が付くため、査定額も高くなるのです。

さらに購入したときの領収書や共箱があれば、より評価は高くなるでしょう。ただし、書道具をひと目見ただけでは、古いものかどうかが判断しきれない場合もあります。自分で判断できないときには、買取業者に持ち込んで鑑定してもらいましょう。

2.著名人が所持していた書道具

著名人が持っていた書道具は、査定額が高くなる可能性があります。その道に詳しい人が持っていたものは、同じ書道具でも価値が変わることはよくあるのです。有名な人が持っていた書道具には、証明書などが入っていることがあります。

なお、有名な作家が作った書道具も高額買取の対象です。作家を調べたい場合は、箱や書道具自体に落款(サイン)があるかどうかをチェックしましょう。中には消えている場合があるため、見てもわからない場合は専門家に鑑定してもらってください。

3.造形や見た目が美しい書道具

造形や見た目が美しい書道具も査定額が高くなるでしょう。書道具は鑑賞用としても使われるため、見た目の美しさが重要です。たとえば、美しい彫刻が施された印材や端渓の石で作られた硯などは、美術的な価値も査定する際の大きなポイントになるでしょう。

書道具を売る場合は、造形や見た目の美しさもチェックしてみてください。

4.保存状態が良い書道具

保存状態の良さも書道具の価値を左右します。これは骨董品全般にいえることで、査定においては基本的に未使用できれいなもののほうが評価が高くなる傾向があるのです。本来の価値を正しく査定してもらうためにも、売却する前にはきれいにしておきましょう。

墨がこびりついていたり、ホコリが付いていたりすると、せっかくの美しさが損なわれます。そのため、軽く掃除するのがおすすめです。ただし無理にきれいにしようとすると、破損につながるため注意しましょう。

書道具を高く売るコツ

書道具をなるべく高く売るコツは、以下の3点です。

書道具をなるべく高く売るコツは、以下の3点です。

・箱などの付属品をそろえて査定に出す

・可能な範囲できれいな状態で保存する

・売ると決めたらなるべく早く売る

同じ品物も、これらのコツをおさえればより高い額が期待できます。反対に、本来あるはずの付属品を忘れたり、汚れたりしていると査定額が下がってしまうかもしれません。手元に売りたい書道具がある場合は、以下に続く内容をぜひチェックしてみてください。

箱などの付属品をそろえて査定に出す

書道具の付属品がある場合は、そろえて査定に出しましょう。一緒にすることで書道具の価値がより高まります。

付属品には、共箱(ともばこ)や鑑定書などが挙げられます。共箱とは、書道具を入れる箱のことです。作家の署名捺印があり、茶道具や陶磁器などを入れる箱も共箱と呼ばれます。

共箱は、表側に作品名が記されているのが特徴です。一般的に、裏側には作者名が確認できます。これらは作品が作られた時期を知る手がかりにもなることから、書道具が古いものであるほど、品物と一緒に査定に出すのがおすすめです。

また、すでに鑑定を受けた品の場合は、鑑定書もそろえて査定に出してください。査定において鑑定書は必ずしも必要ではありませんが、品物の価値を示す確かな証拠になります。特に、有名作家の品の場合は贋作が出回るケースも多いため、鑑定書が揃っているほうが安心です。

可能な範囲できれいな状態で保存する

書道具はできるだけきれいな状態で保存しましょう。特に、書道具は墨を使う品です。使用済みの硯や筆であるほど墨で汚れているかもしれません。

ただし無理に汚れを落とそうとするのは禁物です。劣化の原因になるため、硯や筆は石鹸や熱い湯で洗わないようにしてください。

特に、石でできている硯は、熱い湯につけると割れの原因になります。洗う場合は、水または人肌程度のぬるま湯を使いましょう。

縁周りの汚れは、やわらかいスポンジなどで丁寧に洗うのがおすすめです。汚れがひどいからといって、タワシやブラシを使うと傷の原因となるため気を付けてください。

古い品物の場合は無理に掃除をせず、落ちない汚れはそのままにして査定に出したほうがいいケースもあります。保存時は劣化を防ぐため可能な限り箱に入れ、風通しがよく直射日光が当たらない場所に置きましょう。

売ると決めたらなるべく早く売る

不要な書道具を売りたい場合は、なるべく早く買取に出すのがおすすめです。長年放置している間に、ヒビや割れなどのダメージが生じる可能性があります。

保管場所にも注意が必要です。湿気の多い場所に長期間保存しておくと、カビが生じる原因になります。場合によっては、硯に斑点やシミができてしまうかもしれません。

芸術性の高い品ほど、その美しさを損なわないうちに買取に出したほうが高い査定額が期待できます。もう使わない書道具がある場合は、ぜひ早い段階で買取査定を検討してみてください。

書道具の買取業者を選ぶポイント

書道具の買取業者を選ぶ際は、以下のポイントを参考にしてみてください。

・書道具の買取実績や鑑定士の経験などを確認する

・書道具に詳しい査定士がいるか確認しておく

・各種手数料を確認しておく

・売りたいものが書道具以外にもあれば総合買取店を選ぶ

買取業者といっても、専門とするジャンルやサービスは店舗によりさまざまです。それらを確認したうえで、ニーズに沿った店舗を選べばより満足いく額で書道具を買取に出せます。

前述したように、売りたい書道具は劣化前に買取に出すのがおすすめです。不要な書道具が手元にある場合は、これらを参考に買取業者を選び査定を依頼してみましょう。

書道具の買取実績や鑑定士の経験などを確認する

まずは、利用したい業者に書道具の買取実績があるか確認しましょう。直接問い合わせるほか、公式サイトなどの実績も参考にできます。

書道具をはじめとする骨董品の買取には、専門知識が求められます。信頼性の高い業者を選ぶためにも、複数の業者を比較検討したうえで買取先を選ぶように心がけてください。

鑑定士の経験年数や実績も業者選びの大切な要素です。これまで作家物の骨董品を扱った経験や査定額など、可能な限り確認しておくことをおすすめします。

書道具に詳しい査定士がいるか確認しておく

買取業者には、一定のジャンルを専門に扱うスタッフが在籍しているのが一般的です。硯や筆などを買取に出すのであれば、書道具に詳しい査定士がいる業者を選びましょう。

不安な場合は、査定前に業者に問い合わせておくと安心です。また、無料査定を利用するという方法もあります。

無料査定サービスを提供している業者であれば、その段階で査定士のスキルや専門性を確認できます。業者によっては商品を郵送したり、LINEで写真を送ったりといったかたちでの無料査定も可能です。

各種手数料を確認しておく

買取業者を利用する際は、あらかじめ手数料を確認しておきましょう。業者によっては、査定時にも手数料が必要です。

その他、郵送サービスには送料が含まれる場合があります。この場合、自宅から書道具を業者へ郵送し、査定額に納得いかなかったとしても送料や返送料が自己負担となるため気を付けてください。

品物によっては、手数料が引かれることで手元に残る金額が少なくなってしまうかもしれません。後々のトラブルを避けるためにも、手数料については事前にしっかりと把握しておくことをおすすめします。

売りたいものが書道具以外にもあれば総合買取店を選ぶ

売りたいものが書道具のほかにもある場合は、総合買取店の利用がおすすめです。自宅にある不要な品をまとめて処分できます。

注意したいのは、総合買取店やリサイクルショップには、書道具に関する専門スタッフが少ないことです。そのため、場合によっては相場通りの評価が得られないかもしれません。

一方で、総合買取店は買取点数が多いほど査定額が高くなる傾向にあります。まとめて複数の品を出すことで、その他の品も通常より高い額で引き取ってもらえる可能性があります。

引越しによる不用品処分や遺品整理など、書道具以外の品をまとめてスピーディに処分したいという場合は総合買取店の利用も視野に入れてみてください。

書道具の買取は永寿堂におまかせください

「永寿堂」では、書道具の買取を承っております。古い貴重な硯や筆はもちろん、経年劣化や誤って壊してしまった書道具でも、希少性が高ければ高額買取可能です。査定の際には、経験と市場データを用いて、適正な価格を算出いたします。特に硯の買取りを強化しております。

「永寿堂」では、書道具の買取を承っております。古い貴重な硯や筆はもちろん、経年劣化や誤って壊してしまった書道具でも、希少性が高ければ高額買取可能です。査定の際には、経験と市場データを用いて、適正な価格を算出いたします。特に硯の買取りを強化しております。

状態が悪いや壊れたからと諦めず、まずはお電話やメール、LINEでお問い合わせください。

【永寿堂のお問い合わせ】

・TEL:0120-060-510

・メールフォーム:https://www.eijyudou.com/contact/

・LINE ID:@721crjcp

まとめ

買い取ってもらえる書道具の種類は、硯や硯箱、硯屏、墨、印材などです。これらは、種類によって買取相場も変わります。相場を把握した上で売却すると、安く買い叩かれるのを防げるでしょう。

買い取ってもらえる書道具の種類は、硯や硯箱、硯屏、墨、印材などです。これらは、種類によって買取相場も変わります。相場を把握した上で売却すると、安く買い叩かれるのを防げるでしょう。

書道具を売ろうと考えている方は、今回紹介した買取強化中の作品や作家、買取のポイントなどを参考にしてみてください。

どこの業者に売るべきか迷っている方は「永寿堂」へぜひお持ちください。市場データなどをもとに丁寧に査定いたします。気になる方は、ぜひお問い合わせください。

骨董品コラムの

ピックアップ記事

2024.04.03

茶道具と骨董品の世界!歴史と美の交差点を探る

2024.01.25

骨董品で高く売れるものは?その特徴やおすすめできない売却方法もご紹介!

2022.05.18

骨董品の種類まとめ|価値のあるものの特徴や高く売るためのポイントを解説

2024.04.26

価値ある骨董品とは?有名な骨董品作家についてご紹介!

2024.01.05

骨董品の買取相場はいくら?買取時のポイントや買取方法などを解説!

2024.03.30

なぜ骨董品の需要が高いの?需要の秘密と価値を高めるコツもご紹介!

2024.10.04

高い買取価格を期待できる銀瓶の特徴とは?買取業者を選ぶポイントも紹介

2023.01.07

書道具の買取相場は?高く売れる書道具の特徴や高く売る際のポイントも解説

2025.02.06

中国茶器とは?茶器の種類や中国茶のおいしい淹れ方などをご紹介

2022.05.23

茶道具の種類20選!道具としての使い方や高く売る3つのポイントを紹介

2024.08.20

鉄瓶の買取相場とは?高く売るための鉄瓶の種類と特徴