中国絵画と日本絵画、その奥深い世界へようこそ。

一見すると似たような水墨画でも、両国の文化や哲学が織りなす表現技法には、驚くべき違いが存在します。

繊細な墨の濃淡、力強い筆致、そしてそこに込められた精神性…。

これらの差異を紐解くことで、絵画鑑賞の新たな楽しみが生まれるでしょう。

水墨画という共通項から始まる、中国と日本の美意識の対比を、じっくりと探求していきましょう。

【目次】

中国絵画と日本絵画の違い

歴史的背景の比較

表現技法の対比

主題と画家の表現

文化哲学との関連性

中国絵画の表現技法

筆遣いと墨の使い方

空間表現と輪郭線

日本絵画の表現法

水墨画の独自性

季節感の表現方法

両国の文化と哲学の反映

禅の影響と独自解釈

自然観と精神世界

まとめ

絵画や骨董品の買取は永寿堂へおまかせ下さい!

中国絵画と日本絵画の違い

歴史的背景の比較

中国絵画の歴史は古く、殷の時代から墨を用いた絵画が存在したとされています。

甲骨文に残る図像や、出土した陶器に描かれた文様などからも、その痕跡を見ることができます。

漢代には、より写実的な表現を目指した墨絵が登場し、風景画や人物画が描かれるようになりました。

唐代には、水墨山水画が大きく発展し、李思訓のような青緑山水画や王維のような水墨山水画が隆盛を極めました。

これらの作品は、高度な技法と写実性を兼ね備え、後の時代の画家たちに大きな影響を与えました。

一方、日本への水墨画の伝来は鎌倉時代後期。

禅宗文化とともに中国から伝わり、最初は宋画の模倣が中心でした。

禅僧や貴族の間で水墨画が好まれ、中国の絵画様式が積極的に取り入れられました。

しかし、室町時代後期に雪舟が登場し、中国の画法を土台としながらも、日本の自然や精神性を独自の視点で表現。

水墨画に新しい境地を開拓しました。

以降、狩野派、土佐派、琳派など様々な流派が生まれ、それぞれの時代に合わせた独自の進化を遂げ、屏風絵や襖絵といった日本独自の絵画形式も発展していきました。

中国絵画は、長い歴史の中で、様々な王朝や思想の影響を受けながら、宋画、元画、明画といった時代ごとの特徴的な様式を生み出し、独自の表現様式を確立してきました。

一方、日本絵画は、中国絵画の影響を受けながらも、独自の美意識や自然観、そして仏教や禅の影響を取り入れ、独自の道を歩んできました。

この歴史的背景の違いが、両国の絵画表現に大きな影響を与えているのです。

例えば、中国絵画の壮大で力強い表現と、日本絵画の繊細で静謐な表現といった対比は、それぞれの国の歴史と文化を反映していると言えるでしょう。

表現技法の対比

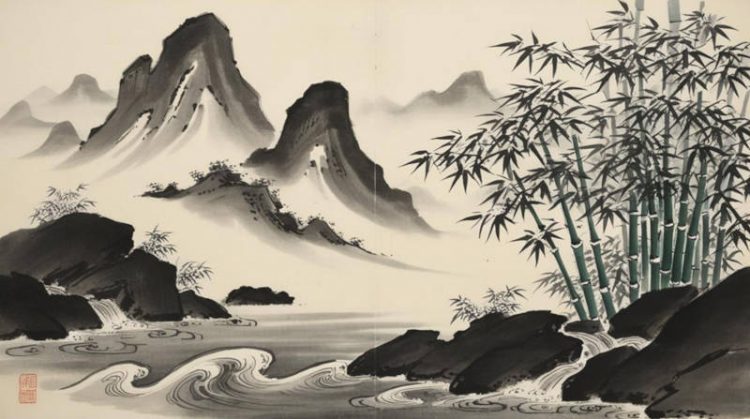

中国絵画は、力強い筆致と鮮やかな色彩、そして明確な輪郭線が特徴です。

例えば、李思訓の青緑山水画は、鮮やかな色彩と精緻な描写で、山水の壮麗さを表現しています。

一方、郭熙の山水画は、遠近法を取り入れ、奥行きのある空間表現を追求しています。

筆の運び、墨の濃淡、そして大胆な構図によって、圧倒的な存在感を放つ作品が数多く生まれてきました。

例えば、巨匠・范寬の「谿山行旅図」は、その力強い筆致と圧倒的なスケールで、観る者を圧倒します。

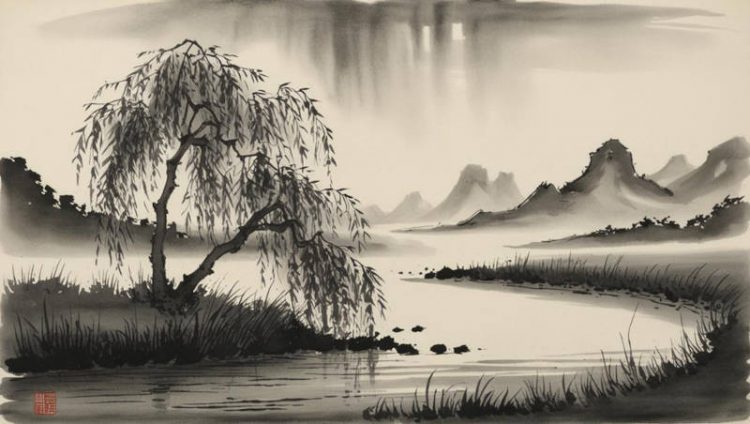

一方、日本絵画、特に水墨画は、墨の滲みやぼかし、そして繊細な筆使いが特徴です。

にじみ、ぼかし、たらしこみといった独自の技法を用いることで、奥行きのある空間表現や、幽玄な雰囲気を醸し出す作品が数多く生み出されました。

雪舟の山水図屏風は、墨の濃淡を巧みに使い、日本の山河の静謐な美しさを表現しています。

また、水墨画における余白の活用も特徴的です。

中国絵画が力強さとダイナミックさを追求するのに対し、日本絵画は繊細さと奥ゆかしさを重視する傾向があります。

この違いは、両国の文化や哲学の違いを反映していると言えるでしょう。

例えば、中国絵画の明確な輪郭線は、儒教の秩序や規律を反映しているとも言われています。

主題と画家の表現

中国絵画では、山水画が重要なジャンルを占めます。

雄大な山河や神秘的な風景は、自然の偉大さと人間の小ささを表現するだけでなく、理想郷や精神世界への憧憬を表すものでした。

代表的な画家には、王維(詩仙としても有名であり、詩画一体の境地を追求)、李思訓(青緑山水画の大家)、郭熙(北宋の山水画の巨匠で、遠近法の先駆者)、范寬(北宋の山水画の巨匠で、力強い筆致が特徴)などが挙げられます。

彼らの作品は、力強い筆致と精緻な描写で、観る者に深い感動を与えます。

王維の山水画は、詩情豊かな表現で知られ、郭熙は精密な描写と遠近法を用いた写実的な表現に秀でていました。

日本絵画では、山水画に加え、花鳥画や人物画、そして仏画も盛んに描かれました。

雪舟は、中国で学んだ後、日本の自然を独自の視点で表現し、水墨画の新しい境地を開拓しました。

彼の作品には、日本の四季の移ろいや、侘び寂びといった美意識が反映されています。

例えば、「天橋立図」は、独特の構図と墨の濃淡で、天橋立の雄大な景観を表現しています。

また、狩野探幽は、華麗で力強い画風で知られ、権力者や寺院の庇護を受けて発展しました。

彼の作品は、絢爛豪華な装飾性と力強い筆致が特徴です。

これらの画家たちの作品は、それぞれの時代の文化や社会状況を反映しており、多様な表現様式を見せています。

例えば、室町時代の水墨画と江戸時代の狩野派の絵画を比較することで、時代の変化が絵画にどのように反映されているかを知ることができます。

文化哲学との関連性

中国絵画は、儒教、道教、仏教といった思想の影響を強く受けています。

特に山水画は、道教の仙境や仏教の悟りの境地を表現する手段として用いられ、自然と人間の調和、そして精神世界の探求といったテーマが重要な位置を占めています。

例えば、道教の仙人が住むとされる仙境を描いた作品も多く存在します。

一方、日本絵画は、禅の影響を強く受けました。

禅の思想は、簡潔で自然な表現を重視し、余白の美しさにも価値を見出しました。

水墨画における墨の濃淡や滲みは、禅の精神世界を表現するのに最適な手段であり、侘び寂びといった美意識も、日本絵画に独特の深みを与えています。

例えば、水墨画における余白の扱い方は、禅の思想である「無」の概念を視覚的に表現していると言えるでしょう。

両国の絵画は、それぞれの文化や哲学を深く反映した、独自の表現様式を確立したと言えるでしょう。

儒教の秩序と規律、道教の自然への崇拝、仏教の悟りの境地、そして禅の簡潔さといった思想が、それぞれの絵画に独特の雰囲気を与えています。

中国絵画の表現技法

筆遣いと墨の使い方

中国絵画における筆遣いは、力強さとダイナミックさを重視します。

筆の運びの勢いを生かし、墨の濃淡を効果的に用いることで、対象物の質感や動きを表現します。

例えば、山肌の岩肌のゴツゴツとした質感や、流れる水の動きなどは、筆の運びと墨の濃淡によって巧みに表現されています。

線は力強く、輪郭は明確に描かれることが多いです。

墨の使い方も、濃淡の対比を効果的に用いて、奥行きや立体感を表現します。

水墨画においては、大胆な筆致と墨の濃淡のコントラストが、絵画に独特の迫力と生命感を与えています。

例えば、濃墨で描かれた山と、淡墨で描かれた空の対比は、奥行きと立体感を生み出します。

空間表現と輪郭線

中国絵画の空間表現は、遠近法を用いて奥行きを表現するだけでなく、構図や筆致によって、空間の広がりや奥行きを表現しています。

例えば、郭熙の山水画に見られるような、高低差や遠近感を意識した構図は、奥行きのある空間表現を実現しています。

輪郭線は、対象物を明確に描き分ける役割を果たし、対象物の輪郭を強調することで、絵画に力強さと安定感を与えています。

また、輪郭線の太さや濃淡の変化も、対象物の質感や立体感を表現する上で重要な要素となっています。

例えば、太い輪郭線は力強さを、細い輪郭線は繊細さを表現します。

日本絵画の表現法

水墨画の独自性

日本の水墨画は、中国から伝来した技法を基盤としながらも、独自の進化を遂げました。

墨の滲みやぼかし、そしてたらしこみといった技法を駆使することで、中国絵画とは異なる、繊細で奥行きのある表現を実現しています。

特に、たらしこみは、墨を何度も重ね塗りすることで、奥行きのある独特の表現を生み出します。

これは、日本の水墨画を特徴づける重要な技法の一つです。

日本の水墨画は、単なる写実を超え、観る者の心に静寂や幽玄といった感情を呼び起こす、独特の表現力を持っています。

例えば、雪舟の絵画に見られるような、墨の滲みやぼかしは、静寂で幽玄な雰囲気を醸し出しています。

季節感の表現方法

日本の水墨画は、四季の移ろいを表現することに長けています。

水墨画を通して、春の芽吹き、夏の緑葉、秋の紅葉、冬の雪景色など、日本の自然の美しさが繊細に表現されています。

季節感を表現する際には、墨の濃淡や筆使いだけでなく、構図やモチーフの選択も重要な要素となります。

例えば、春の芽吹きを表すには、淡墨を用いて繊細な筆致で表現し、秋の紅葉を表すには、濃淡を巧みに使い分けることで、紅葉の鮮やかさを表現します。

日本人の自然への深い愛情と、四季への繊細な感性が、水墨画に息づいています。

例えば、水墨画に描かれる植物や風景は、日本の四季の移り変わりを象徴的に表現しています。

両国の文化と哲学の反映

禅の影響と独自解釈

禅宗は、中国から日本に伝来した仏教の一派ですが、日本において独自の展開を見せました。

禅の精神は、日本絵画、特に水墨画に大きな影響を与え、簡潔で自然な表現、余白の美しさといった特徴を生み出しました。

中国絵画における禅の影響も無視できませんが、日本の水墨画における禅の解釈は、独自の美意識と結びつき、独特の表現を生み出しました。

例えば、日本の水墨画に見られる余白の美しさは、禅の思想である「無」の概念と深く関わっています。

自然観と精神世界

中国絵画における自然観は、雄大で神秘的な自然への畏敬の念が表現されています。

例えば、中国の山水画は、壮大な山河を描き、自然の圧倒的な力と人間の小ささを表現しています。

一方、日本絵画における自然観は、四季の移ろいや、自然の中に潜む繊細な美しさへの感性が反映されています。

例えば、日本の水墨画は、四季の変化や、自然の細やかな描写に重点が置かれています。

中国絵画は自然を力強く、ダイナミックに表現するのに対し、日本絵画は自然の繊細な変化や、静寂な美しさを表現する傾向があります。

この違いは、両国の自然環境や、自然に対する考え方、そして精神世界の違いを反映していると言えるでしょう。

例えば、中国の広大な大地と、日本の変化に富む四季の自然環境は、それぞれの絵画に異なる影響を与えています。

まとめ

中国絵画と日本絵画は、共に水墨画という共通項を持ちながらも、歴史的背景、表現技法、主題、そして文化・哲学という様々な要素において、大きな違いが見られます。

中国絵画は力強い筆致と明確な輪郭線、そして雄大な自然を表現するのに対し、日本絵画は墨の滲みやぼかしといった繊細な技法を用い、四季の移ろいや、侘び寂びといった美意識を表現しています。

これらの違いは、両国の文化や哲学、そして自然観の違いを反映したものであり、それぞれの絵画に独特の魅力を与えています。

例えば、中国絵画の力強さは、中国の歴史における王朝交代や社会の動乱といった歴史的背景と関連付けることができます。

一方、日本絵画の繊細さは、日本の自然環境や、侘び寂びといった独自の美意識と深く関わっています。

両国の絵画を比較することで、その奥深さと多様性をより深く理解し、鑑賞の楽しみをより一層広げることができるでしょう。

中国絵画の力強さと日本絵画の繊細さ、それぞれの魅力を堪能し、絵画の世界に浸ってみてください。

投稿者プロフィール 永寿堂は、名古屋市を拠点に愛知・岐阜・三重を含む東海三県を中心に、全国を対象に骨董品買取を専門としております。お客様が大切にされてきた骨董品一つひとつに心を込めて査定し、適正な価格での買取を心がけています。当社は、骨董品の知識を有する専門家が直接お伺いし、適切な金額で買取査定を可能にします。 |

絵画や骨董品の買取は永寿堂へおまかせ下さい!

絵画の買取や骨董品の売却は骨董品の買取り店である永寿堂におまかせ下さい。名古屋市をはじめ愛知県や岐阜県や三重県などへ出張費無料にて買取りに伺います。気になる方は電話やメールへお問い合わせ下さい。

絵画の買取や骨董品の売却は骨董品の買取り店である永寿堂におまかせ下さい。名古屋市をはじめ愛知県や岐阜県や三重県などへ出張費無料にて買取りに伺います。気になる方は電話やメールへお問い合わせ下さい。

骨董品買取専門店 永寿堂へのお問い合わせ先

・TEL:0120-060-510

・メール:info@eijyudou.com

・LINE ID:@721crjcp

骨董品コラムの

ピックアップ記事

2024.04.03

茶道具と骨董品の世界!歴史と美の交差点を探る

2024.01.25

高く売れる骨董品とは?価値が上がるジャンル・特徴・見極め方を徹底解説

2022.05.18

骨董品の種類まとめ|価値のあるものの特徴や高く売るためのポイントを解説

2024.04.26

価値ある骨董品とは?有名な骨董品作家についてご紹介!

2024.01.05

骨董品の買取相場はいくら?買取時のポイントや買取方法などを解説!

2024.03.30

なぜ骨董品の需要が高いの?需要の秘密と価値を高めるコツもご紹介!

2024.10.04

高い買取価格を期待できる銀瓶の特徴とは?買取業者を選ぶポイントも紹介

2023.01.07

書道具の買取相場は?高く売れる書道具の特徴や高く売る際のポイントも解説

2025.02.06

中国茶器とは?茶器の種類や中国茶のおいしい淹れ方などをご紹介

2022.05.23

茶道具の種類20選!道具としての使い方や高く売る3つのポイントを紹介

2024.08.20

鉄瓶の買取相場とは?高く売るための鉄瓶の種類と特徴