色鮮やかな色彩、繊細な描写、そして独特の世界観。浮世絵版画は、江戸時代の庶民文化を反映した芸術として、今もなお世界中の人々を魅了し続けています。その魅力は、単なる絵画鑑賞の枠を超え、当時の社会情勢や人々の生活、美意識までも垣間見せてくれます。

今回は、浮世絵版画の奥深い世界へと誘う旅へご案内します。その歴史、技法、そして名だたる絵師たちの作品を通して、浮世絵版画の魅力を多角的に探求していきましょう。

【目次】

浮世絵版画とは何か

版画の基礎知識

浮世絵の定義と歴史

浮世絵と錦絵の違い

浮世絵の魅力を紐解く

多様な主題の世界

色彩と技法の妙

名だたる絵師たちの技

浮世絵の主題と表現

美人画の魅力

役者絵の華やかさ

風景画の奥深さ

浮世絵の鑑賞と保存

肉筆浮世絵の価値

多色摺りの技術

浮世絵の適切な扱い方

まとめ

浮世絵版画や骨董品の買取は永寿堂へおまかせ下さい!

浮世絵版画とは何か

版画の基礎知識

版画とは、版と呼ばれる型にインクを付け、紙などに押し付けて絵を複製する技法の総称です。

木版画、銅版画、石版画など、様々な種類があり、それぞれに異なる技法と表現の可能性が秘められています。

例えば、木版画は、木製の版に絵を彫り込み、インクを乗せて刷る方法で、浮世絵はこの木版画の一種です。

木版画の中でも、浮世絵は多色摺りの高度な技術を用いることで、鮮やかな色彩表現を実現しました。

比較的安価に大量複製できるため、大衆文化として広く普及しました。

一方、銅版画は金属の版に絵をエッチングや彫刻などの技法で彫り込み、インクを乗せて刷る方法で、より繊細な線や陰影の表現が可能です。

版画の技法は、版の種類、インクの種類、紙の種類など、様々な要素によって、表現の幅が大きく広がります。

例えば、インクの濃淡を調整することで、奥行きのある表現が可能になりますし、紙の種類を変えることで、作品全体の印象が大きく変わります。

浮世絵の定義と歴史

浮世絵は、江戸時代(17世紀~19世紀)に発展した日本の絵画の一ジャンルです。

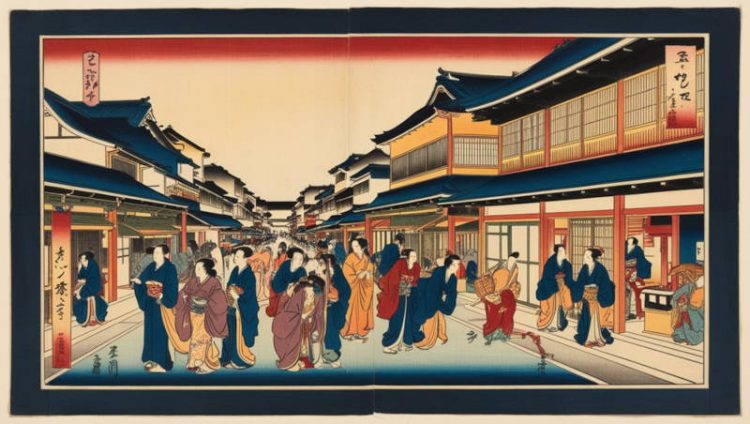

遊里の風景、役者、美人など、当時の庶民の生活や文化を写実的に描いた作品が多く、大衆文化として広く親しまれました。

「浮世」とは、現代風な、当世風なという意味で、現代社会を反映した絵画という意味合いを持っています。

例えば、庶民の日常生活の様子を描いた風俗画や、流行のファッションを身につけた美人を描いた美人画などは、当時の社会状況を反映した作品として高い価値を持っています。

その歴史は長く、最初は肉筆画として制作されていましたが、17世紀後半から木版画の技術が発達し、多色刷りの技術が確立されるにつれて、より多くの人々に手軽に鑑賞できるようになりました。

特に、江戸中期以降は、錦絵の普及により、浮世絵は空前のブームを迎えました。

浮世絵と錦絵の違い

錦絵は、多色摺りの技法を用いた浮世絵版画のことを指します。

墨一色刷りの墨摺絵、墨摺絵に紅色を加えた紅摺絵に続く、より鮮やかな色彩表現を可能にした技術革新です。

例えば、紅摺絵まではせいぜい2色程度でしたが、錦絵は、複数の版木を用いることで、数十色もの色彩を表現することが可能になりました。

錦絵の登場は、浮世絵の表現の幅を大きく広げ、その隆盛に大きく貢献しました。

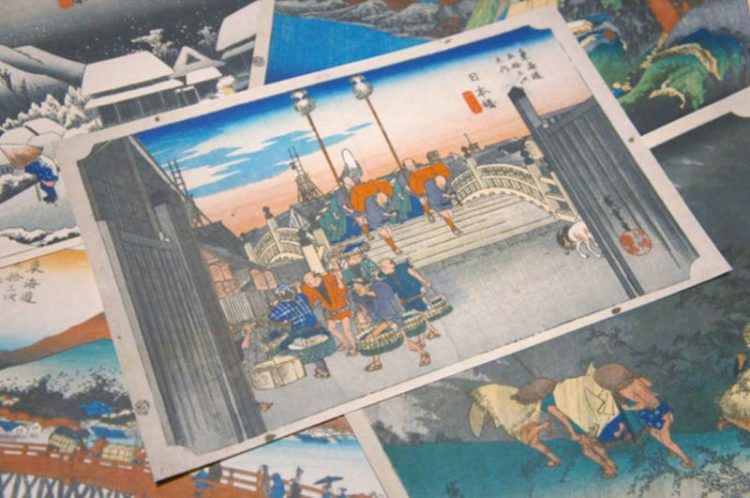

例えば、葛飾北斎の「富嶽三十六景」や歌川広重の「東海道五十三次」などは、錦絵の代表的な作品として知られています。

つまり、錦絵は浮世絵というジャンルの作品を制作する際に用いられる技法の一つであり、浮世絵と錦絵は包含関係にあります。

浮世絵は錦絵である場合もあるし、そうでない場合もあるのです。

例えば、初期の浮世絵は、墨摺絵や紅摺絵が主流でした。

浮世絵の魅力を紐解く

多様な主題の世界

浮世絵の主題は多岐に渡ります。

美人画、役者絵、風景画(名所絵)、花鳥画、風俗画、戯画など、様々なテーマが描かれ、当時の社会情勢や人々の生活を反映しています。

例えば、美人画は、当時の女性の美意識やファッションを反映しており、役者絵は、歌舞伎の人気や役者の個性、舞台の演出などを反映しています。

名所絵は、旅に出られない人々にとって、まるで旅をしているかのような気分を味わえる作品として人気を博しました。

例えば、歌川広重の「東海道五十三次」は、東海道沿いの名所を53枚の絵で描いた作品で、各々の風景の細やかな描写と、旅情を誘う表現が人気を博しました。

風俗画は、当時の庶民の生活や風習をリアルに描写し、歴史的な資料としての価値も持ちます。

例えば、庶民の日常生活の様子を描いた作品からは、当時の社会構造や階層、生活水準などを知ることができます。

色彩と技法の妙

浮世絵の大きな魅力の一つは、その鮮やかな色彩と精緻な描写です。

多色摺りの技術の発展により、複雑で美しい色彩表現が可能となり、よりリアルで華やかな作品が制作されるようになりました。

例えば、複数の版木を用いて、微妙な色のグラデーションを表現したり、金や銀などの箔押しを施したりすることで、より豪華で華やかな作品が制作されました。

木版画の技術は、版木を彫る彫師、刷る摺師、絵を描く絵師、そして版元といった、多くの職人の連携によって支えられていました。

それぞれの技術の高度な熟練が、浮世絵の完成度を高めました。

例えば、彫師の技術によって版木の精細さが決まり、摺師の技術によって色の鮮やかさが決まります。

名だたる絵師たちの技

葛飾北斎、歌川広重、喜多川歌麿、東洲斎写楽など、多くの名だたる絵師たちが浮世絵の歴史を彩ってきました。

それぞれの絵師は独自の画風を持ち、多様な表現を生み出しました。

例えば、北斎の「富嶽三十六景」は、大胆な構図と鮮やかな色彩が特徴で、広重の「東海道五十三次」は、繊細な風景描写と旅情あふれる表現が魅力です。

歌麿の美人画は、優美で繊細な描写が特徴で、写楽の役者絵は、個性的な役者の表情や動きを捉えた独特の画風が魅力です。

彼らの作品は、単なる絵画作品としてだけでなく、当時の文化や美意識を理解するための貴重な資料でもあります。

例えば、北斎の作品からは、当時の人々の富士山への信仰や自然観を知ることができます。

浮世絵の主題と表現

美人画の魅力

美人画は、浮世絵の中でも特に人気の高い主題です。

遊女や町娘など、様々な女性たちが、それぞれの個性を際立たせて描かれています。

洗練された容姿、華やかな衣装、そして独特の雰囲気は、見る者を魅了します。

例えば、喜多川歌麿の美人画は、女性の繊細な表情や仕草を丁寧に描き、当時の女性の美意識を反映しています。

美人画は、単なる肖像画ではなく、当時の美意識やファッション、女性の社会的地位などを反映した作品であり、時代背景を読み解く上で重要な手がかりとなります。

例えば、遊女を描いた美人画からは、当時の遊郭の文化や遊女の生活の様子を知ることができます。

役者絵の華やかさ

役者絵は、歌舞伎役者を題材とした浮世絵です。

華やかな衣装を身につけた役者たちの姿は、舞台の華やかさや躍動感を表現し、見る者に興奮を与えます。

例えば、東洲斎写楽の役者絵は、役者の個性的な表情や動きを捉えた独特の画風で知られており、写実的な描写と大胆な構図が特徴です。

役者絵は、当時の歌舞伎の人気や役者の個性、舞台の演出などを反映しており、歌舞伎文化を知る上で重要な資料となります。

例えば、役者絵から当時の歌舞伎の人気役者や演目、舞台装置などを知ることができます。

風景画の奥深さ

風景画、特に名所絵は、日本の美しい風景を写実的に描いた作品です。

富士山、東海道五十三次など、有名な観光地や自然風景が、細部まで丁寧に描かれています。

例えば、歌川広重の「東海道五十三次」は、東海道沿いの53の宿場町の風景を描いた作品で、各々の風景の細やかな描写と、旅情を誘う表現が人気を博しました。

それらは単なる風景画ではなく、当時の社会情勢や人々の生活、自然観などを反映した作品であり、時代背景を読み解く上で重要な資料となります。

例えば、名所絵から当時の交通事情や経済状況、人々の生活の様子などを知ることができます。

浮世絵の鑑賞と保存

肉筆浮世絵の価値

肉筆浮世絵は、版画ではなく、絵師が直接筆で描いた浮世絵です。

版画とは異なり、一点物の作品であるため、その希少性から高い価値を持つものも多くあります。

例えば、菱川師宣の「見返り美人」は、肉筆浮世絵の代表的な作品として知られており、その洗練された描写と、女性の気品あふれる姿が多くの人の心を捉えています。

肉筆浮世絵は、絵師の技量や個性が直接的に反映された作品であり、版画とは異なる魅力があります。

例えば、筆のタッチや色の塗り方など、版画では表現できない繊細な表現が可能です。

多色摺りの技術

多色摺りは、複数の版木を用いて、複雑で鮮やかな色彩表現を可能にした技術です。

この技術の発展は、浮世絵の表現の幅を飛躍的に広げ、その隆盛に大きく貢献しました。

例えば、一枚の絵を制作するのに数十枚もの版木が使われることもありました。

この技術は、彫師や摺師の高度な技術と職人技によって支えられており、浮世絵の芸術性を高める重要な要素です。

例えば、版木を正確に彫り、正確な位置にインクを乗せる高度な技術が求められました。

浮世絵の適切な扱い方

浮世絵は、繊細な作品であるため、適切な扱いが必要です。

直射日光や高温多湿を避け、虫害やカビの発生を防ぐために、適切な環境で保管することが重要です。

例えば、温度と湿度を調整できる専用の保管庫を使用したり、紫外線カットのガラスケースに入れて保管するなど、適切な環境を維持することが重要です。

また、取り扱いには注意が必要で、汚れや破損を防ぐため、綿手袋を着用して取り扱うなど、適切な方法で鑑賞し、保存することが大切です。

例えば、作品に触れる際は、必ず綿手袋を着用し、作品を傷つけないように注意する必要があります。

まとめ

浮世絵版画は、江戸時代の庶民文化を反映した、色彩豊かで繊細な描写が特徴的な芸術です。

多様な主題、高度な技法、そして名だたる絵師たちの存在が、その魅力を支えています。

肉筆浮世絵、錦絵、多色摺りの技術など、多角的な視点からその歴史と文化を紐解くことで、浮世絵版画の奥深さを改めて知ることができるでしょう。

例えば、浮世絵を通して当時の社会情勢や人々の生活、美意識などを知ることができるだけでなく、高度な版画技術や職人の技にも触れることができます。

今回は、浮世絵版画の世界への理解を深める一助となれば幸いです。

適切な鑑賞と保存方法を理解し、これらの貴重な文化遺産を未来へと繋いでいくことが大切です。

投稿者プロフィール 永寿堂は、名古屋市を拠点に愛知・岐阜・三重を含む東海三県を中心に、全国を対象に骨董品買取を専門としております。お客様が大切にされてきた骨董品一つひとつに心を込めて査定し、適正な価格での買取を心がけています。当社は、骨董品の知識を有する専門家が直接お伺いし、適切な金額で買取査定を可能にします。 |

浮世絵版画や骨董品の買取は永寿堂へおまかせ下さい!

浮世絵版画の売却や骨董品の売却は骨董品の買取り店である永寿堂におまかせ下さい。名古屋市をはじめ愛知県や岐阜県や三重県などへ出張費無料にて買取りに伺います。気になる方は電話やメールへお問い合わせ下さい。

浮世絵版画の売却や骨董品の売却は骨董品の買取り店である永寿堂におまかせ下さい。名古屋市をはじめ愛知県や岐阜県や三重県などへ出張費無料にて買取りに伺います。気になる方は電話やメールへお問い合わせ下さい。

骨董品買取専門店 永寿堂へのお問い合わせ先

・TEL:0120-060-510

・メール:info@eijyudou.com

・LINE ID:@721crjcp

骨董品コラムの

ピックアップ記事

2024.04.03

茶道具と骨董品の世界!歴史と美の交差点を探る

2024.01.25

高く売れる骨董品とは?価値が上がるジャンル・特徴・見極め方を徹底解説

2022.05.18

骨董品の種類まとめ|価値のあるものの特徴や高く売るためのポイントを解説

2024.04.26

価値ある骨董品とは?有名な骨董品作家についてご紹介!

2024.01.05

骨董品の買取相場はいくら?買取時のポイントや買取方法などを解説!

2024.03.30

なぜ骨董品の需要が高いの?需要の秘密と価値を高めるコツもご紹介!

2024.10.04

高い買取価格を期待できる銀瓶の特徴とは?買取業者を選ぶポイントも紹介

2023.01.07

書道具の買取相場は?高く売れる書道具の特徴や高く売る際のポイントも解説

2025.02.06

中国茶器とは?茶器の種類や中国茶のおいしい淹れ方などをご紹介

2022.05.23

茶道具の種類20選!道具としての使い方や高く売る3つのポイントを紹介

2024.08.20

鉄瓶の買取相場とは?高く売るための鉄瓶の種類と特徴